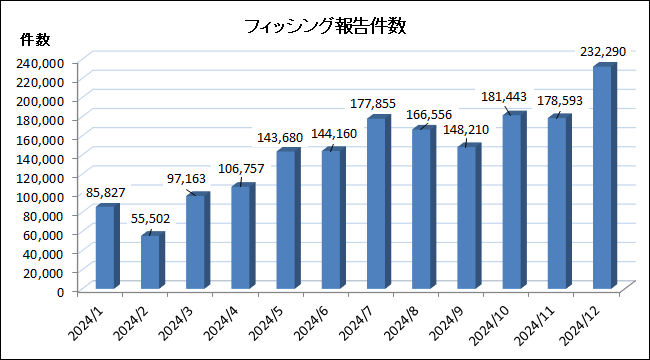

フィッシング報告件数

2024年12月にフィッシング対策協議会に寄せられたフィッシング報告件数 (海外含む) は232,290件、2024年11月と比較すると53,697件、約30.1%増となり急増しました。

出展:「フィッシング対策協議会 2024/12 フィッシング報告状況」

フィッシングメールの脅威について

- メール本文から不正なサイトへ誘導

- 個人情報入力させる→情報漏えい

- 支払い情報確認でカード情報入力させる→金銭被害

- ログインID・パスワード確認→不正アクセス・悪用

- 不正なプログラムをダウンロード・実行させる→マルウェア感染

ポイント

迷惑メールやフィッシング報告件数増→攻撃者にとって効率的、効果的な手段と考えられます。

昨今のフィッシングメールや不審なメールの特徴として

- 添付ファイルを付与せず送る(ウイルス付きファイルを添付してもウイルス検知でブロックされるため)

- 乗っ取ったメールサーバを利用して送る(迷惑メール判定されにくく、届きやすい)

- 送信元メールアドレスは、実在する組織を詐称(簡単に詐称でき、受信者が本物のメールと信じやすい)

- 日本語のメール本文も違和感ないレベル、緊急性を求める内容(翻訳精度の向上、不安を煽る)

メールが届きやすく、内容も信じやすい、急ぎで確認が必要となるとログインID・パスワード、確認のための個人情報やカード情報など入力してしまうことも・・・

弊社の不審なメール検知履歴をみると、複数人に同じメールが届いています。

対策

- フィッシングメールは本物と見分けにくいため、最新の情報を確認【参考:迷惑メール相談センター】

- 社員宛にも同様のメールが届いていることも多く、共有することで不審なメールと気づきやすくなります。

- 盗んだID・パスワードで攻撃者は様々なサービスへ、不正にログインを試み、悪用しますので、パスワードの使いまわしは避けましょう。

- 不審なメールは開かず削除、ただ個人ごとに不審かどうか見極めるのも難しく、時間もかかるため、迷惑メール対策の見直し、不正サイトへのアクセスをブロックする仕組みなども検討しましょう。

- 定期的な社員教育、不審なメールの情報共有など、組織で対策しましょう。